|  |

|

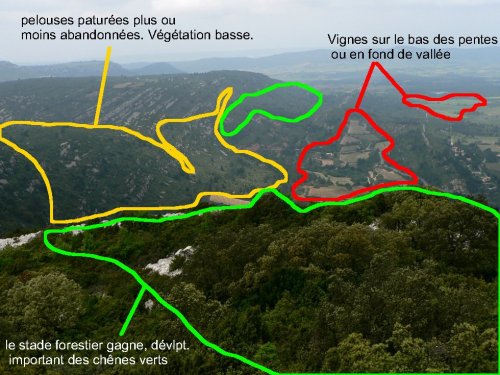

| vue du signal St Victor, photos Louise Henneguet |

La notion de série de végétation

Une série de végétation reflète l'évolution de la végétation, du sol nu jusqu'à une formation fermée, forestière en général, qui ne semble plus se modifier à large échelle, ceci pour des conditions homogènes de climat, de sols et d'action anthropiques. Le climax ou stade ultime de la succession est en réalité en équilibre dynamique, bien mis en évidence par la mosaïque forestière (voir stage de Foljuif). La forêt se maintient à l’échelle du massif, mais est constituée d’un ensemble de parcelles en perpétuelle évolution, suivant le cycle forestier. C’est la juxtaposition des ces unités variées qui permet le tamponnage des perturbations (feu, parasites, coups de vents etc.).

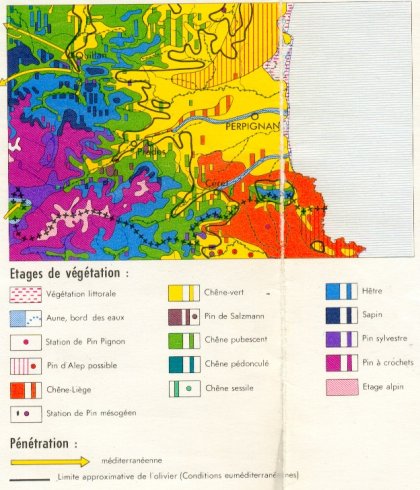

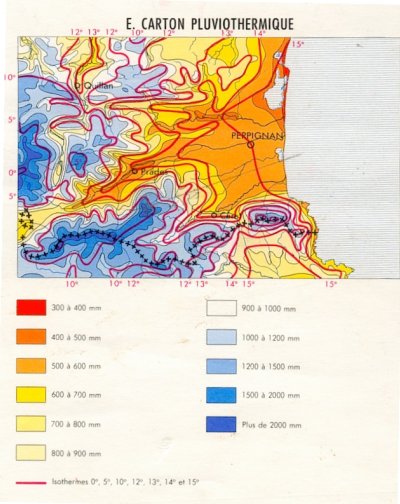

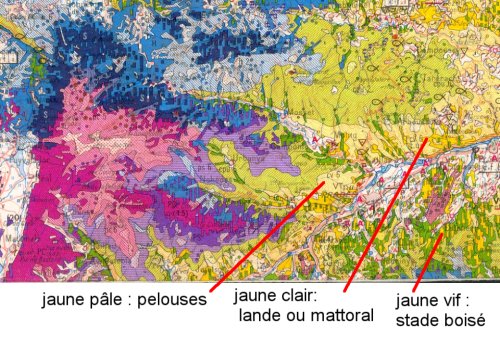

En Languedoc, en dehors des côtes très ventées, la forêt de chêne vert sur calcaire(plus ou moins associée au chêne pubescent) ou la forêt de chêne liège (sur silice) formeraient la végétation recouvrant le territoire, s'il n'y avait pas trois mille ans ou plus d'histoire humaine sur ces terres. Le carton botanique des cartes de végétation reconstituent cette végétation dite "spontanée" (Attention au terme de "naturalité" entraînant dans des discussions qui se doivent d'être argumentées sur la place de l'espèce humaine dans la nature!). Sur le carton botanique de la carte de Perpignan (ci-dessous) ou de Carcassonne (couvrant la partie Nord du stage), la zone méditerranéenne correspond aux séries du chêne vert (jaune), du chêne liège (orange), du chêne pubescent (vert) dans une cetaine mesure. Les autres séries marquent le passage à des altitudes plus élevées, associées à un climat plus ou moins montagnard. Voir étagement de la végétation.

1

1